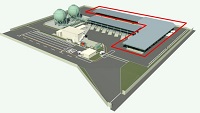

【大阪ガス】 新研究開発拠点の外観イメージ

大阪ガス株式会社(社長:藤原 正隆)は、SOECメタネーション*1 などのカーボンニュートラル技術をはじめとした研究開発や情報発信、社外との共創を推進するため、大阪・関西万博の開催が予定されている2025年の稼働開始を目指し、大阪市此花区の酉島地区に新たな研究開発拠点を設置すると発表しました。

酉島地区は、同社の研究開発の発祥の地です。1947年に同社初の研究開発拠点を設立して以来、石炭や石油などから当時の都市ガスを製造する技術、コージェネレーションシステムや家庭用燃料電池エネファームといった天然ガスの高度利用技術などの研究開発を行ってきました。

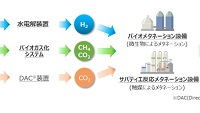

昨今、さまざまな企業や官公庁、大学や研究機関において、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた動きが加速しています。同社においてもメタネーション技術*2 などの研究開発を進めており、2021年10月には、カーボンニュートラル技術の研究開発拠点として「Carbon Neutral Research Hub」(以下「CNRH」)をこの酉島地区に開設しています。また、SOECメタネーションが、グリーンイノベーション基金事業(以下「GI基金」)に採択*3 され、カーボンニュートラル実現に向けた研究開発をより一層推進していきます。

新研究開発拠点は、CNRHの中心施設としてカーボンニュートラルに向けた研究開発を集約するほか、従来のエネルギー技術研究所の機能も移転し、放射冷却素材*4 や天然由来ケトン体3HB*5 など社会課題の解決に貢献する新規事業創出や当社独自技術*6 の社外展開の推進も目的としています。

酉島地区の約27,000平米(m2)のエリアに、新たな研究棟と屋外フィールドを配置するもので、新たな研究棟には、社外との交流を深められる共創・展示エリアを、屋外フィールドには、カーボンニュートラル技術の試験設備を設置予定です。SOECメタネーションも当該屋外フィールドにて試験予定であり、ベンチスケール試験(25年度から27年度に実施予定)、パイロットスケール試験(28年度から30年度に実施予定)*7 にも対応できるスペースを確保します。

これら研究環境の整備により、さらなる研究開発の推進、当社取り組みのへの理解増進を図る情報発信、有意義な交流による社外との共創を連続かつ一体的に行える魅力的な拠点とし、当社技術の社会実装をより加速していきます。

Daigasグループは、2021年1月に発表した「カーボンニュートラルビジョン」のもと、今後も脱炭素社会に貢献する技術・サービスの開発に取り組み、気候変動をはじめとする社会課題の解決に努め、暮らしとビジネスの“さらなる進化”のお役に立つ企業グループを目指します。

| *1: | 2021年1月25日「都市ガスの脱炭素化に貢献「革新的メタネーション」実現のキーとなる新型SOECの試作に成功~水素・液体燃料などの高効率製造にも活用可能な技術の開発~」で公表済 |

| *2: | 本来であれば大気中に放出されるCO2を回収・リサイクルし、再生可能エネルギー由来の水素と組み合わせることでメタンを合成する技術 |

| *3: | 「グリーンイノベーション基金事業/CO2等を用いた燃料製造技術開発プロジェクト」の研究開発項目の一つである「合成メタン製造に係る革新的技術開発」に対して「SOECメタネーション技術革新事業」を提案し、採択。2022年4月19日「SOECメタネーションに関するグリーンイノベーション基金事業の採択について~世界最高効率の合成メタン製造技術の開発に挑戦~」で公表済 |

| *4: | 2021年4月26日「SPACECOOL社による新商材「放射冷却素材」の事業開始について ~世界最高レベルの冷却性能で脱炭素社会実現にも貢献~」で公表済 |

| *5: | 2021年12月15日「大阪ガスが独自の発酵法で製造した天然由来ケトン体の化粧品原料への初採用について」で公表済 |

| *6: | 同社独自の気象予測技術や、AIなどのデジタル技術、高精度なガスセンシング技術を活用したサービスなど |

| *7: | ベンチスケール試験は合成メタン製造規模10Nm3/h級、一般家庭約200戸相当、パイロットスケール試験は同400Nm3/h級、同約1万戸相当を予定 |

| 所在地 | 大阪府大阪市此花区酉島5丁目(同社敷地内) |

| 機 能 | ① 新研究棟(事務所・研究室エリア、共創・展示エリア) ② 屋外フィールド(SOECメタネーション、その他カーボンニュートラル技術など) |

| 設置規模 | エリア全体の面積:27,000平米(予定) 建屋規模:地上3階建て 建屋の延床面積:14,000平米(予定) 屋外フィールド用地の面積:17,000平米(予定) |

| 入居人数 | 約200名 |

| 稼働開始 | 2025年(予定) |

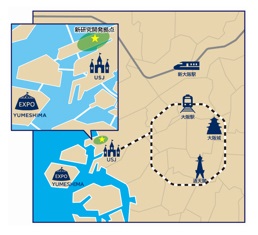

新研究開発拠点の位置

新研究開発拠点のコンセプト

2022/5/10

2022/4/27

2022/4/19

2022/4/1

2022/3/20

2023/7/3

2023/6/26

2023/5/9

2023/4/28

2023/1/26

2023/1/23

2023/1/6

2022/11/8

2022/10/4

2022/9/22